研究内容

麻酔科学は学際領域の応用科学である。手術侵襲や疼痛に関わる急性期の反応を神経科学、呼吸生理学、循環生理学、代謝面で研究解析する分野と、医用工学面でのモニタリング機器の開発、急性期医学に関連した学生・卒後教育に関する研究に取り組んでいる。

具体的な内容

- 産科麻酔・周産期麻酔に関わる基礎および臨床的研究

- 周術期モニタリング機器の開発と精度比較

- 物理化学的手法を用いた麻酔作用機序の解明

- 吸入・静脈麻酔薬の臨床薬理と実技訓練方法(シミュレータによる教育方法)の開発

- ショック・体液管理の基礎と臨床的研究

痛みの臨床研究について

また、基礎医学系講座との共同研究にて疼痛ストレスに伴う脊髄レベルでの各種物質の遺伝子発現に関わる研究などを実施している。

全身麻酔下の鎮痛モニターの開発(廣瀬 宗孝)

痛みは意識下で自覚されますが、意識のない全身麻酔下では手術侵襲による刺激は侵害受容刺激反応として捉えられます。しかしこれまで全身麻酔中の侵害受容刺激反応のモニター(鎮痛モニター)は、SPI、ANI、NoL、qNOXなどが臨床使用されてきましたが、測定方法が複雑で専用の機器が必要であったり、測定方法がブラックボックスで開示されていない問題がありました。そこで兵庫医科大学麻酔科学講座では、心電図、血圧計、パルスオキシメーターで測定可能な数値のみを用いて、簡便な数式で計算可能な「侵害受容刺激反応モニター(nociceptive response: NR)」を開発しました。

妊娠高血圧症妊婦における周術期輸液管理の後ろ向き検討(狩谷 伸享)

通常の帝王切開術では脊椎くも膜下麻酔後の低血圧を避けるために輸液製剤を急速投与することが一般的である。しかし、妊娠高血圧症候群患者の術中輸液管理についてもこのような処置が有効かどうかについての十分なデータが蓄積されていない。これらの患者では血管透過性が亢進しているため正常妊婦に比べて輸液による血圧維持効果が乏しい可能性があるためである。そこで、過去8年間に行われた妊娠高血圧症候群患者における輸液の有効性を正常妊婦と比較検討する後ろ向き研究を行う。

本研究の成果の一部を共同研究者の金子隆彦が第116回日本産科麻酔学会で報告し大川賞(学会賞)を受賞しました。

周術期の体液動態(多田羅 恒雄)

“水"は単にイオンや高分子の溶媒としてではなく、これら溶質と相互作用を することにより細胞活動に積極的に関与することが明らかになってきました。

手術の際にも大量の輸液を行いますが、輸液が少なすぎても多すぎても重篤な合併症を引き起こします。当教室では、“生体にとって最適なhydrationとは何か?"というテーマに分子レベルから臨床レベルで迫っています。

産科麻酔(狩谷 伸享)

お産と麻酔はあまり関係がないように見えます。しかし米国では約20から25%が帝王切開で出産されているといわれていて、この割合は今後も増加すると考えられています。当教室の小濱華子、山岡樹里、三馬葵、松尾綾芳、中本志郎、トラバリーファラらはより安全で快適な帝王切開の麻酔について報告してきました。困難な産科麻酔症例について村上裕亮、尾上賢、辻彩乃、大村昭宗、佐藤史弥、川崎由衣、朴淳姫が報告しました。今後もお産を麻酔という側面から応援できるような研究を続けてゆきたいと考えています。

経食道心エコー(下出 典子)

心臓大血管手術の麻酔や心疾患合併患者の非心臓手術において、経食道心エコー(transesophageal echocardiography以下TEE)は必須のモニターであり、重要な情報を我々麻酔科医に与えてくれる。近年は機器の性能も向上し、この分野における麻酔科医のニーズは非常に高まっている。当教室では、日本・米国経食道心エコー認定試験合格者を中心に、心臓大血管手術の麻酔に積極的にTEEを行い、より安全に麻酔管理できるよう努めています。

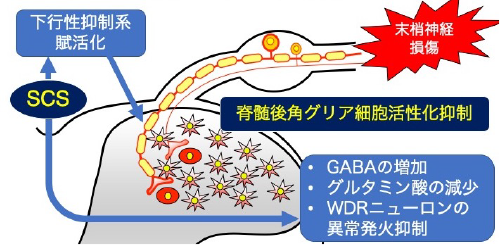

脊髄刺激療法による脊髄後角での鎮痛に関する分子発現変化の解明(奥谷 博愛)

難治性疼痛の治療法として、硬膜外腔に留置したリードより微弱な電流を流すことで疼痛の緩和を図る脊髄刺激療法(SCS: Spinal Cord Stimulation)を当院でも臨床で使用しています。最近では従来のトニック刺激に加えて高頻度刺激やバースト刺激が使用されていますが、詳細な鎮痛機序については解明されていない状況です。そこで神経障害性疼痛モデルラットを用いて、それぞれのSCS刺激パターンによる脊髄後角で鎮痛をもたらす分子発現変化を明らかにすることを目的として研究を行っています。SCSを留置した神経障害性疼痛モデルラットを用いて脊髄後角のグリア細胞の増殖・活性化、ならびに疼痛誘発物質や脊髄後角膠様質ニューロンの興奮性に及ぼす影響を検討しています。